GMAのこれまでとこれから:GMAのクリニカルパール探求

アダカラムインタビュー記事シリーズ

GMA 20年をこえる臨床知見からの提言

全国の先生方より、消化器および皮膚領域における最新の診療状況を踏まえた上で、様々な視点から顆粒球吸着療法(GMA)の日常診療における活用方法や工夫、メリットや課題についてお話いただきます。

IBD:炎症性腸疾患、UC:潰瘍性大腸炎、CD:クローン病、PP:膿疱性乾癬、PsA:乾癬性関節炎(関節症性乾癬)

※先生のご所属先および役職、治療指針等は掲載時点の情報です

家田病院におけるIBD診療の特徴

医療法人愛知会 家田病院は、東海地区における肛門専門病院として、痔疾患はもとより、炎症性腸疾患(IBD)をはじめとした腸疾患に対しても幅広く積極的に取り組んできた。1990年代初頭に大腸検査センターを設立し、当初は大腸がんの早期発見を目指す。その中で、直に肛門病変等を診断する事からクローン病や潰瘍性大腸炎を早期に診断し、愛知エリアでも有数のIBD専門病院へと発展を遂げた。

特にクローン病(CD)の肛門病変所見に関しては、その体系的な知見に乏しかった90年代から、CDのスクリーニングとしての可能性に着目し大腸内視鏡検査と併せて早期診断などに用いてきた。

これらIBDにおける肛門病変について、太田医師は『IBDの初期症状は痔疾患と類似しており、潰瘍性大腸炎(UC)では頻回の下痢に起因する下血を主訴とした来院が多くを占めます。CDの肛門病変は、基本的に肛門管に生じたCDの潰瘍病変そのものと捉えられます。いずれにしろIBDの肛門病変は、診断における重要性のみならずIBD患者のQOLに大きな影響を及ぼすことから、外科的介入を含む適切なコントロールが強く望まれます。それだけに、内科系領域においても、より積極的に肛門病変に注意を払い、異常があれば速やかに外科系領域との連携を図っていただきたい。』と述べられた。

IBDにおける直腸肛門病変の重要性

IBDの肛門病変は、直接観察できる消化管としてきわめて重要となるが、検査にあたっては、特に若いIBD患者に対して恥ずかしさに対する一定の配慮が求められる。

この点について、藤原氏は看護師の立場から『特に思春期の患者さんでは、たとえ症状がひっ迫していても、肛門病変について家族にも相談しない場合が少なくありません。従って、体調の変化について安心して相談できるように、患者さんの性差に加え性格もある程度考慮した上で信頼関係を構築することが、癌の早期発見の点からも重要と考えます。』と述べられた。

このIBDにおける発癌は、近年、生命予後に関わる大きな課題として顕在化してきている。特にCD患者の発癌について、太田医師は『CDの癌化は、欧米では結腸癌が多いのに対して、日本では直腸肛門管癌が多い点が特徴です1)。当院で癌化を認めた9例では、罹病期間が20年前後で、大部分が生物学的製剤(Bio)導入まで10年以上を要していますが、Bio導入後は短期間での癌発症例が多くなっています2)。その予後は、きわめて不良であり、サーベイランス法の確立が強く望まれ、発癌リスクが高いと考えられている強固な狭窄肛門の発生抑制に向けて、強力な炎症抑制が必要と考えます。』と述べられた。

また、Bioと発癌の関係について、杉浦氏は薬剤師の立場から『TNFαは、抗腫瘍作用を有するだけに、TNFα阻害薬による発癌への影響が危惧されています。このため、癌患者には投与しにくいのが現状です。ただし、十分な知見が集積されているとは言い難いだけに、今後の更なる検証が望まれます。その他の製剤に関しては、これまでの経験から、JAK阻害薬は効果に優れるものの忍容性の面で注意が必要です。インテグリン阻害薬は比較的使いやすい印象を持っていますが、今後、予想外の副作用発生も否定できないことから、当院を含めて、慎重にノウハウを積み重ねている段階と捉えています。』と述べられた。

家田病院におけるGMAの可能性

IBDに対するBioは、忍容性に加え、TNFα阻害薬をはじめとした効果減弱にも注意が求められる。それらの課題が生じた場合、抗炎症効果を維持しながら治療を進める選択肢として、GMAや栄養療法などの非薬物療法に期待が集まっている。特に小児では、ステロイドによる成長障害を回避する点からも、非薬物療法の意義が大きい。

実際に、Bio効果減弱時のGMAの可能性について、太田医師は『TNFα阻害薬の二次無効例では、下痢や腹痛の再燃が多いため、それらの兆候をなるべく早期に捉え、週2回以上のGMA、すなわちGMA集中治療を実施することが、炎症のコントロールに向けた選択肢の一つとして期待されます。

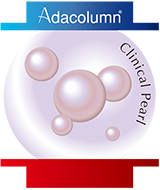

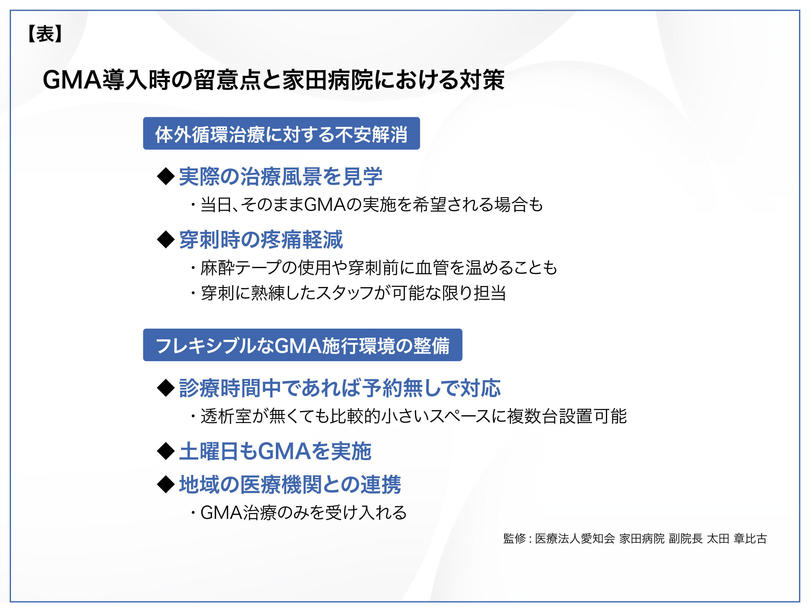

このようなBio二次無効例以外にも、高齢者や小児でステロイドを使いにくい場合や、Bio導入を先延ばししたい場合、感染症リスクが高い場合などに、GMAは検討に値する治療と考えます。なお、GMAの初回実施時には、熟練した看護師やMEと協力して、患者さんに治療の風景を見学していただき、また穿刺時の疼痛軽減を行うなどの不安軽減を図る点がきわめて重要となります【表】。

そして、GMAにチームとして取り組むことで、土曜日のGMA実施や地域医療機関との連携といったフレキシブルでオンデマンドなGMA施行環境の整備が可能になるものと捉えています。当院では、GMAの実施件数が年々増加しており、今後、IBD患者のさらなる増加や高齢化が予想される中、忍容性を重視した非薬物療法として、GMAの果たすべき役割は大きいものと期待しています。』とまとめられた。

1) 杉田 昭 ほか:日消誌, 110(3), 396-402, 2013

2) 太田 章比古 ほか:胃と腸, 53(7), 953-966, 2018